记得刚学Java那会儿,我总喜欢用最直白的for循环来操作集合。直到某天看到同事的代码里那些优雅的Iterator用法,才意识到自己错过了什么。今天我们就来聊聊这个看似简单却充满魅力的遍历工具。

Iterator接口的核心方法解析

Iterator本质上是个轻量级的遍历器,就像图书馆里帮你取书的助手。它只关心三件事:有没有下一本、取下一本、要不要把书放回书架。

hasNext()方法用起来特别自然——它只是探头问问“后面还有元素吗”。这个方法不会移动指针,就像在队伍里张望后面是否还有人排队。我经常在代码里先调用它做个安全检查,避免贸然取数据时的空指针异常。

next()才是真正干活的。每次调用它,迭代器就会向前一步并返回当前元素。这里有个小细节值得注意:它返回的是Object类型,通常我们需要做类型转换。不过从Java 5引入泛型后,这个问题就优雅地解决了。

remove()方法可能有些朋友用得不多。它能在遍历时安全删除当前元素,这个特性在处理动态集合时特别实用。上周我还在一个数据过滤的模块里用到它,比先收集要删除的元素再批量处理要简洁得多。

相比传统for循环的编程优势

用Iterator遍历集合时,你会感受到一种流畅的节奏感。它把“能不能取”和“取什么”这两个关注点分离开来,代码读起来更加清晰。

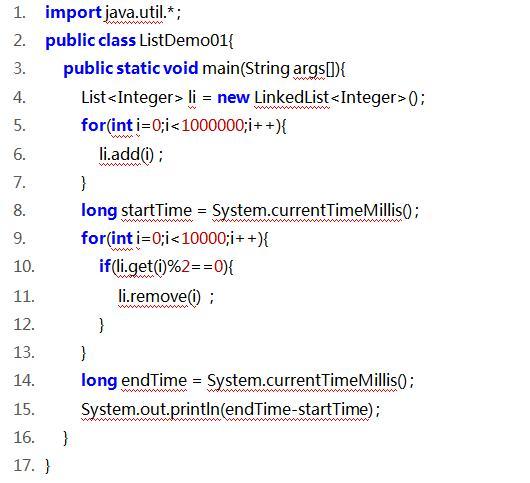

传统for循环需要你操心索引、边界条件,特别是在处理LinkedList时,按索引访问的效率其实很低。Iterator则不同,它内部知道集合的结构,能用最高效的方式按序访问。就像专业导游带路,总知道最近的路线。

我特别喜欢Iterator提供的统一访问方式。无论面对的是ArrayList、HashSet还是TreeMap的keySet,遍历代码几乎一模一样。这种一致性让代码维护变得轻松,新同事接手项目时也能快速理解遍历逻辑。

类型安全是另一个不容忽视的优点。配合泛型使用,编译器能在编码阶段就发现类型错误,而不是等到运行时才抛出ClassCastException。

在集合框架中的通用性体现

Java集合框架的设计真的很聪明。所有Collection接口的实现类都提供了iterator()方法,这种一致性让学习成本大大降低。学会一种遍历方式,就能应对大部分集合类型。

这种通用性在实际项目中特别受用。比如我们团队最近做的数据转换工具,需要处理来自不同数据源的各种集合。有了Iterator这个统一接口,核心处理逻辑完全不用关心具体是哪种集合,代码复用率显著提高。

即使是Map这种键值对结构,也能通过entrySet()、keySet()或values()获取到对应的集合视图,然后继续用熟悉的Iterator来遍历。这种设计保持了概念的简洁,同时满足了复杂场景的需求。

换个角度看,Iterator实际上在集合和使用者之间建立了一个缓冲层。使用者不需要了解集合的内部实现,无论是数组、链表还是树结构,都能用相同的方式顺序访问元素。这种抽象让代码更加健壮,即使底层集合实现发生变化,遍历代码也无需修改。

我越来越觉得,好的工具不在于功能多复杂,而在于能否让复杂的事情变简单。Iterator就是这样一种存在——简单,却刚刚好。

那天调试代码到深夜,控制台突然抛出ConcurrentModificationException。盯着那行熟悉的遍历代码,我才意识到自己踩中了Iterator最经典的陷阱。这种经历可能很多开发者都遇到过——看似简单的遍历操作,暗藏着不少需要留神的细节。

ConcurrentModificationException异常深度剖析

这个异常名字很长,但理解起来并不复杂。它本质上是个“诚信检查员”,在发现集合在你遍历时被意外修改就会立即报警。

想象你在数一队士兵,数到一半时有人插队或离队,你的计数就会乱套。Iterator也是同样的道理——它期望在遍历过程中集合保持稳定。

每个集合内部都有个modCount字段,记录着结构修改的次数。当你创建迭代器时,这个计数值会被记录下来。每次调用next()方法时,迭代器都会核对当前的modCount是否与初始值一致。如果不匹配,就说明集合在背后被动了手脚,此时抛出ConcurrentModificationException就是最合理的选择。

我见过不少开发者误以为这个异常只出现在多线程环境。实际上,单线程中同样会发生。比如在foreach循环里直接调用集合的remove()方法,这种操作在语法上完全合法,运行时却会触发异常。

遍历过程中修改集合的正确姿势

既然不能直接修改,那该如何安全地操作呢?Iterator自己就提供了解决方案。

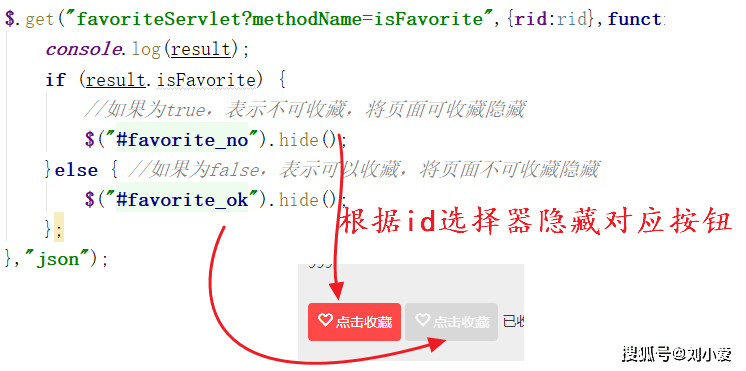

最稳妥的方式是使用迭代器自身的remove()方法。这个方法会在删除当前元素后,同步更新内部的修改计数,确保遍历的一致性。就像你数士兵时,如果发现某个士兵不符合要求,可以通过正规流程让他离队,然后继续数下一个,整个过程井然有序。

另一种场景是需要批量删除元素。这时候可以考虑先用一个临时集合记录需要删除的元素,遍历完成后再统一处理。这种做法虽然需要额外空间,但在某些复杂逻辑下更加清晰。

Java 8之后,我们多了更多选择。Collection的removeIf()方法配合Predicate,能用一行代码完成过滤操作。上个月重构一个用户管理系统时,我用这个方法替换了原来繁琐的迭代删除逻辑,代码量减少了三分之二。

对于需要同时遍历和添加的场景,ListIterator可能是更好的选择。它提供了add()方法,允许在遍历过程中插入新元素。不过要注意,这种操作会改变后续元素的索引位置。

性能优化与最佳实践建议

选择正确的迭代方式对性能影响很大。在ArrayList上,用索引的for循环通常比Iterator稍快,因为少了方法调用的开销。但对于LinkedList,Iterator的优势就非常明显了——它的访问时间复杂度是O(1),而按索引访问是O(n)。

我习惯在代码中统一使用Iterator,除非性能测试表明需要优化。这种一致性带来的维护便利,往往比微小的性能提升更有价值。

当处理大集合时,可以考虑分段遍历。先获取集合的大小,然后分批处理。这种做法不仅减少内存压力,还能在长时间运行的任务中提供进度反馈。

另一个容易被忽视的细节是迭代器的资源管理。虽然Java有垃圾回收,但显式地及时释放不再需要的迭代器仍然是个好习惯。特别是在方法中创建大量临时迭代器时,及时置为null可以帮助GC更早回收内存。

有时候,最简单的优化就是选择正确的数据结构。如果需要频繁在遍历时修改集合,CopyOnWriteArrayList这样的线程安全集合可能更合适。它们通过数据副本来避免并发修改异常,虽然写操作成本较高,但在读多写少的场景下表现优异。

说到底,好的编程习惯比任何技巧都重要。每次使用Iterator时多思考一下:这个遍历过程中集合会被修改吗?需要删除元素吗?数据量有多大?这些问题想清楚了,自然就能避开大多数陷阱。

记得有次代码评审,一位资深工程师说:“对待Iterator要像对待朋友一样——要诚实,不要背着它做小动作。”这句话我一直记着。

上周重构一个商品推荐引擎时,我面临一个有趣的需求:需要按照商品的热度权重和库存状态进行交叉遍历。标准的集合迭代器无法满足这种复杂逻辑,那一刻我真正体会到了自定义迭代器的威力。

自定义迭代器的设计与实现

创建自定义迭代器就像为数据设计专属的导航系统。它不局限于线性的前后移动,而是可以根据业务逻辑实现任意遍历路径。

实现Iterator接口只需要关注三个核心方法:hasNext()、next()和可选的remove()。但真正的艺术在于如何在这些方法中封装特定的遍历逻辑。

我设计过一个按优先级遍历的待办事项迭代器。普通的列表迭代器只能按存储顺序遍历,而我的实现可以确保高优先级的任务总是先被处理,即使它们在列表的末尾。这种设计让业务逻辑变得直观很多。

实现自定义迭代器时,状态管理是关键。你需要明确记录当前遍历的位置,同时考虑并发访问的安全性。我通常会给迭代器设计成快照模式,在创建时复制所需的数据状态,避免后续修改影响遍历结果。

另一个实用场景是组合迭代器。当需要遍历多个数据源时,可以创建一个包装器迭代器,它内部管理着多个子迭代器,对外提供统一的遍历接口。这种模式在数据聚合场景中特别有用。

与Java 8 Stream API的对比选择

Stream API的出现让很多开发者困惑:什么时候该用Iterator,什么时候该用Stream?

我的经验法则是:Stream适合声明式数据处理,Iterator适合命令式遍历控制。Stream让你关注“做什么”,Iterator让你决定“怎么做”。

在处理数据转换和过滤时,Stream的链式操作更加优雅。比如要从用户列表中找出所有VIP用户并收集他们的邮箱,用Stream可能只需要一行代码。这种场景下使用Iterator就会显得冗长。

但Iterator在某些场景下依然不可替代。当遍历过程需要与外部状态深度交互时,Iterator的显式控制更有优势。比如在游戏引擎中遍历实体列表,每个实体的更新可能依赖于前一个实体的状态,这种有状态的遍历用Stream就很难实现。

性能方面,Stream的并行处理能力在大数据量时优势明显。但它的初始化开销比Iterator大,对于小数据集,Iterator通常更快。我一般会在数据量超过千级时才考虑使用并行Stream。

内存使用也是重要的考量因素。Stream的中间操作会产生临时对象,而Iterator可以设计成懒加载模式,只在需要时处理数据。在处理超大文件或网络流时,这种差异可能决定程序的可行性。

在大数据量场景下的性能考量

当数据量达到百万级别时,迭代方式的选择会直接影响系统性能。

我处理过一个用户行为日志分析任务,数据量每天超过千万条。直接使用ArrayList.iterator()会导致内存溢出,因为整个数据集需要一次性加载到内存。

解决方案是实现一个基于数据库游标的迭代器。它在hasNext()时执行SQL查询检查是否有更多数据,在next()时才从数据库读取单条记录。这种设计将内存占用从GB级降到MB级。

分批遍历是另一个常用策略。不要试图一次性处理所有数据,而是设置合适的批次大小。比如每次处理1000条,完成后再取下一批。这种做法不仅降低内存压力,还提供了自然的进度监控点。

对于超大数据集,可以考虑使用内存映射文件配合迭代器。操作系统会负责将文件内容按需加载到内存,迭代器只需要维护当前的读取位置。这种方案能够处理远超物理内存大小的文件。

缓存策略也很重要。如果同一个数据集需要多次遍历,可以考虑实现一个可重置的迭代器,或者将遍历结果缓存起来。但要注意平衡缓存开销和性能收益,有时候重新遍历反而比维护缓存更经济。

记得那个商品推荐引擎最终采用了一种混合策略:对热数据使用内存迭代器保证速度,对冷数据使用数据库迭代器节省资源。这种根据数据特性选择迭代策略的思路,在很多高性能系统中都得到了验证。

迭代器看似是个简单的工具,但在高手手中,它能演化出各种精妙的解决方案。关键在于理解数据特性,选择最适合的遍历方式。