1.1 Java语言特点与发展历程

Java诞生于1995年,由Sun Microsystems开发。这门语言最初被设计用于嵌入式系统,却意外地在互联网浪潮中找到了自己的位置。我记得第一次接触Java时,被它"一次编写,到处运行"的理念深深吸引。当时还在用其他语言反复适配不同操作系统,Java的跨平台特性确实带来了革命性的改变。

面向对象是Java的核心理念。它将现实世界的事物抽象为对象,让代码更贴近我们的思维方式。比如把"汽车"看作一个类,具体的某辆汽车就是对象,具有颜色、品牌等属性,还能执行启动、加速等方法。这种设计让复杂程序变得条理清晰。

自动内存管理是Java另一个迷人之处。程序员不再需要手动分配和释放内存,垃圾回收机制会自动处理这些琐事。这大大减少了内存泄漏的风险,让开发者能更专注于业务逻辑的实现。

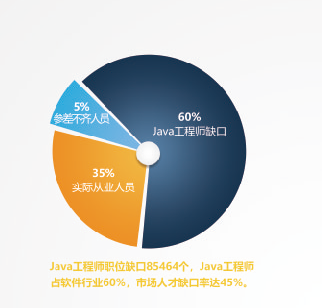

Java拥有健全的生态体系。从企业级应用到移动开发,从大数据处理到人工智能,几乎每个领域都能看到Java的身影。这种广泛的应用场景使其成为就业市场的常青树。

1.2 Java开发环境搭建与配置

准备开始Java之旅时,环境搭建是第一个实际步骤。JDK(Java Development Kit)是必须安装的,它包含了编译和运行Java程序所需的所有工具。

选择JDK版本时,建议从官方网站获取最新稳定版。安装过程相对简单,但环境变量配置往往让新手困惑。需要设置JAVA_HOME指向JDK安装目录,并将bin目录添加到系统PATH中。这个步骤确保在任何位置都能执行Java命令。

开发工具的选择因人而异。IntelliJ IDEA以其智能提示和流畅体验受到许多开发者青睐,Eclipse则以其插件生态著称。对于初学者,使用简单的文本编辑器和命令行编译也是不错的选择,这样能更清楚地理解编译执行过程。

记得我帮一个学生配置环境时,他反复检查每一步却始终无法运行程序。最后发现是环境变量中多了一个空格。这种细节问题在初学阶段很常见,需要耐心排查。

1.3 第一个Java程序编写与运行

创建第一个Java程序是个令人兴奋的时刻。传统上我们从"Hello World"开始,这个简单程序蕴含着Java程序的基本结构。

每个Java程序都需要一个类定义,使用class关键字声明。main方法是程序的入口点,JVM从这里开始执行。public static void main(String[] args)这个签名看起来复杂,但每个部分都有其特定含义。

编写完成后,使用javac命令编译源文件,生成.class字节码文件。然后通过java命令运行这个字节码文件。这个过程展示了Java的编译-解释混合执行模式。

可能会遇到一些典型问题:文件名与类名不一致、标点符号使用中文格式、括号不匹配等。这些都是成长过程中必经的挫折。重要的是保持耐心,仔细检查每个细节。

当你第一次看到控制台输出"Hello World"时,那种成就感是无与伦比的。这不仅是程序的开始,更是编程生涯的起点。从这个小程序出发,你将逐步构建起完整的Java知识体系。

2.1 数据类型与变量声明

Java的数据类型体系像是编程世界的建筑材料库。基本类型包括整型、浮点型、字符型和布尔型,每种类型都有其特定的存储空间和取值范围。int通常用于整数运算,double适合处理小数,boolean则专司真假判断。

引用类型则指向对象在内存中的地址。String可能是最常用的引用类型,它存储文本数据。数组也是引用类型,能够存储多个相同类型的元素。

变量声明就像给数据贴上标签。需要指定数据类型和变量名,还可以选择性地赋初值。变量命名有些讲究,最好使用有意义的英文单词,采用驼峰命名法。比如userAge比ua更容易理解。

类型转换在编程中经常发生。自动类型转换发生在兼容类型之间,比如int转double。强制类型转换则需要显式声明,可能会造成精度损失。记得有个学员曾因为强制转换丢失了小数部分,调试了很久才发现问题。

2.2 运算符与表达式

运算符是构建表达式的工具。算术运算符处理数学运算,关系运算符比较大小,逻辑运算符组合条件,赋值运算符存储结果。每个运算符都有其优先级,就像数学中的先乘除后加减。

表达式是由运算符和操作数组成的计算式。简单的如a + b,复杂的可能包含多种运算符。理解运算符优先级很重要,不确定时使用括号是个好习惯。

自增和自减运算符容易让人困惑。i++和++i虽然都使i增加1,但返回值时机不同。前者先返回值后自增,后者先自增后返回值。这种细微差别在循环中特别重要。

三元运算符提供了简洁的条件赋值方式。condition ? value1 : value2这样的结构可以替代简单的if-else语句。不过过度使用会影响代码可读性,需要权衡利弊。

2.3 流程控制语句详解

流程控制决定了程序的执行路径。条件语句让程序能够根据不同情况做出选择。if语句处理简单条件,if-else处理二选一,if-else if-else处理多分支情况。

switch语句适合处理多个固定值的分支。每个case对应一个具体值,break防止执行穿透到下一个case。default处理未匹配的情况,就像if-else中的else。

循环语句让重复操作变得简单。for循环适合已知次数的循环,while循环适合条件控制的循环,do-while确保至少执行一次。循环控制语句break和continue可以改变正常的循环流程。

我曾经见过一个无限循环的案例,因为循环条件始终为true,程序一直运行直到内存耗尽。这种问题在开发中需要特别注意,确保循环有正确的退出条件。

嵌套结构经常出现在实际编程中。比如在循环内部使用条件判断,或者在条件分支中嵌入循环。合理的嵌套能让逻辑更清晰,过度嵌套则会让代码难以理解。保持代码的层次分明是个需要培养的好习惯。

3.1 类与对象的概念理解

面向对象编程把现实世界映射到代码世界。类像是设计图纸,对象则是根据图纸制造的具体产品。每个类定义了对象的属性和行为,属性用成员变量表示,行为用方法实现。

创建对象的过程称为实例化。使用new关键字调用构造方法,就像工厂生产线制造产品。构造方法可以重载,提供不同的初始化方式。我记得第一次创建对象时,那种“无中生有”的感觉很奇妙。

成员变量描述对象的状态,每个对象都有自己独立的副本。局部变量只在方法内部有效,生命周期短暂。静态变量属于类本身,所有对象共享同一份数据。这种区分在实际开发中经常用到。

方法封装了对象的行为。普通方法需要对象调用,静态方法可以直接通过类名调用。方法参数传递机制需要特别注意,基本类型传值,引用类型传引用。这个细节在方法调用时经常引发困惑。

对象之间的交互构成了程序的主要逻辑。一个对象可以调用另一个对象的方法,访问其属性(如果权限允许)。这种交互关系让程序能够模拟复杂的现实场景。

3.2 封装、继承与多态

封装把数据和行为包装在一起。private修饰符隐藏内部实现细节,public方法提供外部访问接口。getter和setter方法控制对属性的访问,可以在方法中加入验证逻辑。良好的封装让代码更安全、更易维护。

继承建立了类之间的层次关系。子类继承父类的属性和方法,还可以添加新功能或重写现有方法。extends关键字建立继承关系,就像生物学的遗传机制。继承促进了代码复用,但过度使用会导致设计僵化。

我曾经参与一个项目,继承层次太深,修改基类影响了所有子类。这让我意识到继承需要谨慎使用。组合有时是更好的选择,它提供了更灵活的代码复用方式。

多态让同一操作作用于不同对象时产生不同结果。方法重写是实现多态的关键,子类可以提供父类方法的特定实现。向上转型把子类对象当作父类类型使用,在运行时才确定具体执行哪个方法。

抽象类和接口进一步扩展了多态的概念。抽象类可以包含抽象方法,强制子类实现特定功能。接口定义了一组规范,类可以实现多个接口。这些机制让程序设计更加灵活。

3.3 常用Java类库介绍

Java类库提供了丰富的预定义功能。java.lang包自动导入,包含最基础的类。String类处理字符串操作,其不可变性是个重要特性。每次修改字符串实际是创建新对象,这在大量字符串操作时需要注意性能。

包装类把基本类型包装成对象。Integer、Double等类在集合框架中必不可少。自动装箱和拆箱简化了代码,但可能带来性能开销。在循环中大量使用自动装箱可能影响效率。

Math类提供数学运算功能。包含常见的数学常数和运算方法,所有方法都是静态的。Random类生成随机数,在游戏开发和测试中经常使用。

日期时间处理曾经是个痛点。旧的Date类设计存在缺陷,Java 8引入的java.time包提供了更好的解决方案。LocalDate、LocalTime等类让日期操作更加直观。

集合框架是Java最重要的类库之一。List、Set、Map等接口定义了不同的数据存储方式。ArrayList基于数组实现,LinkedList基于链表,各有适用场景。选择合适的集合类型对程序性能影响很大。

工具类如Arrays和Collections提供了常用的操作方法。排序、搜索、复制等操作都可以通过这些类快速完成。熟悉这些工具类能显著提高开发效率。

输入输出类库处理数据读写。Scanner类简化了控制台输入,File类表示文件系统对象。流的概念贯穿整个I/O体系,分为字节流和字符流。理解流的工作机制对文件操作很重要。

4.1 异常处理机制

程序运行难免遇到意外情况。异常处理让程序在出错时能够优雅地应对,而不是突然崩溃。Java把异常封装成对象,形成完整的异常层次体系。

Throwable是所有异常和错误的基类。Error表示系统级严重问题,通常无法处理。Exception则是程序可以捕获和处理的异常。这种分类帮助开发者区分不同严重程度的问题。

检查型异常必须处理,编译器会强制检查。IOException、SQLException都属于这类,通常与外部资源操作相关。非检查型异常继承自RuntimeException,比如NullPointerException,编译器不强制处理。

try-catch-finally构成了异常处理的基本结构。try块放置可能出错的代码,catch块捕获特定类型异常,finally块确保资源释放。finally块无论是否发生异常都会执行,这个特性在关闭文件、数据库连接时特别有用。

我记得第一次处理文件读取异常时,把关闭操作放在finally块里。即使读取过程中出错,文件流也能正确关闭,避免了资源泄漏。这种习惯在后来的项目中多次帮到我。

throws关键字声明方法可能抛出的异常,把处理责任交给调用者。throw关键字主动抛出异常对象。合理使用这两种机制能让异常处理更加清晰。

自定义异常让异常信息更贴近业务需求。继承Exception或RuntimeException创建特定异常类,加入自定义属性和方法。在复杂系统中,自定义异常能提供更精确的错误信息。

异常处理不是越多越好。过度捕获异常可能掩盖真正的问题。有时候让异常向上传播反而是更好的选择。找到平衡点需要实践经验积累。

4.2 集合框架应用

集合框架是Java最常用的工具之一。它提供了一套标准的数据结构和算法,解决了数组固定长度的限制。集合框架的核心接口定义了不同的数据组织方式。

List接口维护元素顺序,允许重复。ArrayList基于动态数组,随机访问效率高。LinkedList基于双向链表,插入删除性能更好。Vector是线程安全版本,但性能较差,现在很少使用。

Set接口不允许重复元素。HashSet基于哈希表,元素无序。LinkedHashSet保持插入顺序。TreeSet基于红黑树,元素自动排序。选择哪种Set取决于对顺序和性能的要求。

Map存储键值对映射。HashMap是最常用的实现,基于哈希表提供快速查找。LinkedHashMap保持插入顺序,TreeMap按键排序。Hashtable是线程安全版本,通常被ConcurrentHashMap替代。

迭代器提供了统一的集合遍历方式。hasNext()和next()方法配合使用,避免直接操作底层数据结构。增强for循环底层也是使用迭代器,语法更简洁。

泛型让集合类型安全。在编译期检查类型匹配,避免运行时的ClassCastException。使用泛型后不需要强制类型转换,代码更清晰。钻石操作符<>进一步简化了泛型声明。

Collections工具类提供了丰富的集合操作方法。排序、查找、同步包装等常用功能都可以直接使用。Arrays类专门处理数组操作,与集合框架配合使用。

集合的性能特征需要重点关注。ArrayList的随机访问是O(1),但中间插入是O(n)。LinkedList正好相反。HashMap在良好哈希分布时提供O(1)的查找性能。了解这些特性有助于选择合适的数据结构。

4.3 文件I/O操作

文件操作是大多数应用的基础需求。Java I/O体系提供了完整的解决方案。理解流的概念是关键,数据像水流一样在程序和外部之间传输。

字节流处理原始二进制数据。InputStream和OutputStream是基类。FileInputStream读取文件,FileOutputStream写入文件。这些流通常需要包装成缓冲流提升性能。

字符流专门处理文本数据。Reader和Writer处理字符编码,避免乱码问题。FileReader、FileWriter简化了文本文件操作。指定字符编码是个好习惯,能避免跨平台问题。

我记得有个项目因为没指定编码,在Windows开发正常,部署到Linux出现乱码。后来统一使用UTF-8编码,问题就解决了。这个教训让我意识到编码的重要性。

缓冲流显著提升I/O性能。BufferedInputStream、BufferedReader在内存中建立缓冲区,减少实际I/O操作次数。处理大文件时,缓冲流的优势更加明显。

NIO包提供了更高效的I/O操作。Channel和Buffer替代传统的流模型,支持非阻塞I/O。Files工具类提供了便捷的文件操作方法,一行代码就能读取整个文件。

序列化把对象状态保存到文件或在网络传输。实现Serializable接口的对象可以序列化。transient关键字标记不序列化的字段。序列化版本号serialVersionUID需要谨慎处理。

文件路径处理需要注意平台差异。Path接口提供了统一的路径表示。Files类配合Paths类能完成大多数文件操作。相对路径和绝对路径的使用场景不同,需要根据实际情况选择。

资源自动管理简化了代码编写。try-with-resources语句自动关闭资源,避免忘记调用close()方法。这个语法糖让代码更简洁,资源管理更可靠。

5.1 小型项目开发实践

理论学习最终要落地到实际项目中。从零开始构建一个小型应用,能把分散的知识点串联起来。我建议从控制台程序起步,逐步增加复杂度。

学生信息管理系统是个不错的起点。这个项目涵盖了数据存储、业务逻辑、用户交互等核心要素。使用集合框架存储学生数据,文件I/O实现数据持久化,异常处理保证程序健壮性。

开发过程中会遇到各种预料之外的问题。记得我第一次做这个项目时,没考虑同名学生的处理。后来通过学号唯一标识解决了问题。这种细节只有在实践中才会暴露出来。

代码组织能力在项目中至关重要。合理的包结构让代码更易维护。按照功能模块划分包,比如entity、service、dao分层。这种分层架构在后续工作中非常常见。

版本控制是必备技能。Git的基本使用要熟练掌握。commit信息要清晰描述修改内容,分支管理要规范。很多团队直接通过Git提交记录评估开发者的工作习惯。

调试技巧在实践中不断提升。断点调试比print语句高效得多。学会查看调用栈、监控变量值,能快速定位问题根源。这些技能在面试现场编码环节也很实用。

5.2 常见面试题解析

面试官往往通过特定问题考察知识掌握程度。理解问题背后的考察点比记住答案更重要。

"ArrayList和LinkedList有什么区别"这类问题很常见。回答时不仅要说明实现原理,还要结合具体使用场景。ArrayList适合读多写少,LinkedList适合频繁插入删除。如果能提到时间复杂度差异,会给面试官留下好印象。

多线程相关问题出现频率很高。synchronized和Lock的区别需要理解透彻。我面试时被问到过volatile关键字的作用,当时只答出了可见性,没提到禁止指令重排序。这个经历让我意识到知识深度的重要性。

JVM内存模型是高级面试的重点。对象创建过程、垃圾回收机制都要能说清楚。如果能结合实际调优经验,比如通过调整堆大小解决内存溢出,说服力会更强。

设计模式问题考察抽象思维能力。单例模式的几种实现方式要熟练掌握。工厂模式、代理模式的应用场景也要能举例说明。不过要避免生搬硬套,重点展示设计思路。

算法题注重逻辑思维。准备一些经典的排序、查找算法。写代码时注意边界条件处理,变量命名规范。白板编程时保持和面试官沟通,说明解题思路。

5.3 职业发展路径规划

技术成长需要明确的方向。初级开发者通常从业务功能开发入手。这个阶段要快速熟悉团队技术栈,理解业务需求。代码规范、协作流程都需要适应。

三年左右会进入中级阶段。开始承担模块设计、技术选型工作。需要深入理解系统架构,参与性能优化。这时可以考虑技术专精或全栈发展两个方向。

技术深度和广度的平衡很关键。深耕某个领域成为专家,或者拓宽技术面适应更多场景。我个人选择了后端深入,同时了解前端和运维知识。这种T型知识结构在中小型企业很受欢迎。

持续学习是技术行业的必然要求。关注技术社区动态,参与开源项目,写技术博客都是不错的成长方式。我每周会固定时间阅读技术文章,这个习惯保持了多年。

职业发展不只有技术路线。技术管理、架构师、产品经理都是可能的方向。重要的是找到适合自己的路径。保持对技术的热情,同时培养软技能,职业生涯会走得更远。

简历和面试需要认真准备。项目经验要突出技术难点和解决方案。数字化的成果更有说服力,比如"优化后接口响应时间从200ms降到50ms"。这些细节往往决定面试成败。