记得我第一次接触Java时,面对“类”这个概念完全摸不着头脑。直到在Java优学网看到那个经典的比喻——类就像建筑蓝图,对象则是按蓝图建成的房子。这个简单的类比让我瞬间理解了类定义的本质。

类定义的基本概念与重要性

类定义是Java编程中最基础的构建单元。它描述了一类对象的共同特征和行为模板。想象你要设计一个学生管理系统,你会创建“Student”类来定义所有学生共有的属性:姓名、学号、成绩,以及行为:选课、考试、查询成绩。

每个类定义都像是一个自定义的数据类型。当你需要处理学生数据时,不需要为每个学生重复定义相同的结构,只需要基于Student类创建不同的对象实例。这种代码复用性大大提高了开发效率。

类在面向对象编程中的核心地位

面向对象编程的三大特性——封装、继承、多态,全部围绕类展开。类提供了封装的基础,将数据和对数据的操作捆绑在一起。它也是实现继承的父体,允许创建更加具体的子类。

在实际项目中,合理的类设计直接影响代码的可维护性和扩展性。一个设计良好的类结构能让后续的功能添加变得轻松自然。我曾经参与过一个项目,前期类设计考虑不周,导致后期每增加一个功能都要修改大量代码——这个教训让我深刻认识到类设计的重要性。

Java优学网的学习资源概览

Java优学网为初学者提供了系统的学习路径。从基础的类定义教程到高级的面向对象设计原则,资源覆盖了各个学习阶段。他们的互动式编码环境特别实用,允许你直接在线编写和测试类定义代码。

网站还提供了大量真实世界的类设计案例,比如电商系统的商品类、银行系统的账户类。这些案例帮助你理解类定义如何应用于实际开发场景。对于自学者来说,这种结合实际应用的教学方式确实很有帮助。

学习类定义就像学习语言的语法规则——开始时可能觉得抽象,但一旦掌握,就能自由表达复杂的逻辑思想。Java优学网的价值在于它让这个过程变得直观而有趣。

当我第一次尝试编写Java类时,那些看似复杂的语法规则确实让人望而生畏。但就像学习任何新语言一样,一旦理解了基本结构,一切都变得清晰起来。我记得在Java优学网的练习中,通过反复修改一个简单的Person类,终于掌握了这些语法要点。

类的声明与命名规范

类声明从class关键字开始,后面跟着你为这个类起的名字。Java采用大驼峰命名法——每个单词的首字母大写,不使用下划线。比如StudentRecord、BankAccount这样的命名既清晰又专业。

访问修饰符决定了类的可见范围。public类可以被任何其他类访问,而没有显式修饰符的类则只能在同一个包内使用。每个Java源文件通常只包含一个public类,且文件名必须与这个public类的名称完全一致。

类名应该准确反映其代表的实体或概念。避免使用模糊的命名如Data或Info,而是选择更具描述性的名称。这个命名习惯会随着项目规模扩大展现出它的价值。

成员变量的定义与访问控制

成员变量,也称为字段或属性,定义了类的状态特征。每个成员变量都需要声明其数据类型,可以是基本类型如int、double,也可以是引用类型如String。

访问控制修饰符在这里扮演重要角色。private变量只能在类内部访问,protected允许子类和同包类访问,而public则向所有类开放。一般来说,将成员变量设为private是个好习惯,通过公共方法来控制外部访问。

变量的命名采用小驼峰规范——首单词小写,后续单词首字母大写。比如studentName、courseList这样的命名既符合规范又易于理解。

构造方法的编写与使用

构造方法负责在创建对象时初始化成员变量。它的名称必须与类名完全相同,没有返回类型声明。每个类至少有一个构造方法,如果你没有显式定义,编译器会提供一个默认的无参构造方法。

可以定义多个构造方法来实现不同的初始化方式。比如Student类可以有只接收姓名的构造方法,也可以有接收姓名、年龄、专业的完整构造方法。这种重载机制提供了灵活的对象创建选择。

在构造方法中,this关键字特别有用。它可以帮助区分成员变量和局部变量,特别是在参数名与成员变量名相同时。合理使用构造方法能让对象创建过程更加直观。

普通方法的定义与调用

方法定义了对象能够执行的操作。方法声明包括返回类型、方法名、参数列表和方法体。如果方法不返回任何值,使用void作为返回类型。

方法命名同样遵循小驼峰规则,但应该使用动词或动宾短语,如calculateSalary、saveToDatabase。好的方法名能够清晰地表达其功能意图。

参数传递是方法设计的关键考虑。基本类型参数按值传递,而对象引用传递的是引用的副本。理解这个区别对于避免意外的副作用很重要。方法可以返回单个值,或者通过返回对象来传递多个相关数据。

方法设计应该遵循单一职责原则——每个方法只完成一个明确的任务。这种设计思路让代码更易于测试和维护。在Java优学网的练习项目中,我逐渐养成了设计简洁方法的好习惯。

掌握这些基本语法结构就像学会了搭建乐高积木的基础技巧——虽然简单,却是构建复杂程序的基础。每个语法元素都有其存在的理由,理解这些理由比死记硬背规则更有意义。

记得我第一次尝试用面向对象思维解决实际问题时,那种从语法理解到实际应用的跨越确实需要一些练习。在Java优学网的在线编程环境中,我创建了一个简单的图书馆管理系统,这个项目让我真正体会到类定义不仅仅是语法规则,更是构建可维护代码的艺术。

封装性的实现与最佳实践

封装就像给数据穿上保护衣。它隐藏了对象的内部实现细节,只暴露必要的操作接口。实现封装最简单的方式就是将成员变量声明为private,然后提供public的getter和setter方法。

但封装不仅仅是添加getter和setter那么简单。真正优秀的封装应该保护对象的不变性,并在方法中加入适当的验证逻辑。比如在设置年龄的方法中检查数值是否合理,而不是简单地将传入值赋给成员变量。

封装的好处很明显——它让代码更安全、更易于修改。当需要改变内部实现时,只要保持公共接口不变,就不会影响使用这个类的其他代码。这种设计思路在团队协作中尤其重要。

继承关系的建立与运用

继承让我们能够基于现有类创建新类,实现代码的重用和扩展。在Java中使用extends关键字建立继承关系,子类自动获得父类的非私有成员。

设计继承层次时需要仔细考虑"is-a"关系。比如Student继承Person是合理的,因为学生确实是一种人。但Car继承Engine就不合适,应该使用组合关系代替。

方法重写允许子类改变继承方法的行为,这是多态性的基础。使用@Override注解可以确保我们确实在重写父类方法,避免因拼写错误导致的意外行为。

继承虽然强大,但过度使用会导致代码僵化。Java只支持单继承,这是为了避免多重继承的复杂性。有时候,接口可能是比继承更好的选择。

多态性的体现与优势

多态让同一操作在不同对象上有不同表现。在Java中,这主要通过方法重写和接口实现来完成。父类引用可以指向子类对象,在运行时根据实际对象类型调用相应的方法。

我曾在项目中遇到一个很好的多态例子:一个图形绘制系统。所有图形类都继承自Shape基类,并重写draw方法。当遍历图形列表调用每个对象的draw方法时,圆形画圆,矩形画矩形,完全不需要类型判断。

多态让代码更加灵活和可扩展。添加新的图形类型时,只需要创建新的子类,现有的绘图逻辑完全不需要修改。这种设计极大地降低了代码的耦合度。

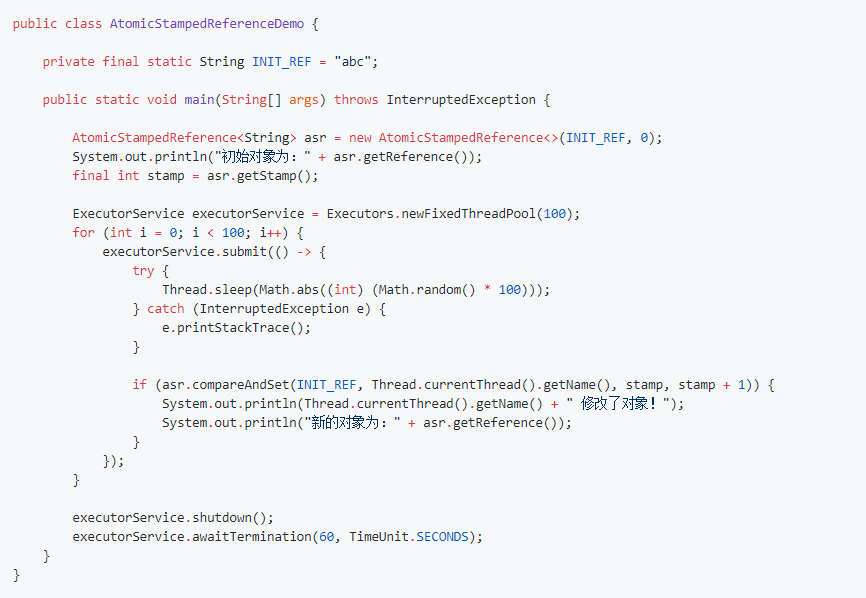

静态成员与实例成员的区别

理解静态成员和实例成员的区别很关键。实例成员属于具体对象,每个对象都有自己的一份副本。而静态成员属于类本身,所有对象共享同一份数据。

静态方法不能直接访问实例成员,因为它不依赖于任何特定对象。这就是为什么在静态方法中不能使用this关键字。静态变量常用于表示与类相关的全局信息,比如对象计数器。

静态导入可以让代码更简洁,但过度使用可能降低可读性。一般来说,只有常量适合静态导入,方法调用最好还是通过类名来明确来源。

静态代码块在类加载时执行,适合进行复杂的静态成员初始化。这个特性在某些框架配置中很有用,但日常开发中使用频率不高。

从理解概念到熟练运用需要不断的实践。在Java优学网的实战项目中,我逐渐学会了如何在这些特性之间做出平衡选择。每个特性都是工具,关键在于知道什么时候使用什么工具最合适。

当我第一次接触抽象类和接口时,确实有些困惑——它们看起来如此相似,却又在细节上截然不同。直到在Java优学网的一个电商项目里同时使用两者,我才真正理解了它们各自的价值。这种从概念到实践的跨越,往往需要一些真实的编码体验来支撑。

抽象类与接口的深度理解

抽象类像是一个未完成的作品,它定义了骨架却留下部分内容让子类完成。用abstract关键字修饰的类不能实例化,只能被继承。抽象方法没有方法体,强制子类提供具体实现。

接口则更像一份契约,它只规定行为而不关心实现。从Java 8开始,接口可以包含默认方法和静态方法,这大大扩展了它的实用性。默认方法允许在接口中提供基础实现,避免破坏现有的实现类。

选择抽象类还是接口?如果关注的是代码复用和共享实现,抽象类可能更合适。如果需要定义行为规范而不关心具体实现,接口是更好的选择。在Java优学网的课程项目中,我经常看到两者结合使用的优秀案例。

接口的多继承特性让它特别适合定义角色。一个类可以实现多个接口,但只能继承一个抽象类。这种设计让Java在保持简单性的同时提供了足够的灵活性。

内部类与匿名类的应用场景

内部类就像类中的类,它有四种形式:成员内部类、局部内部类、匿名内部类和静态内部类。每种都有其特定的使用场景。

成员内部类可以访问外部类的所有成员,包括私有成员。这种紧密的耦合在某些情况下很有用,比如迭代器模式中。但要注意,它隐式持有一个指向外部类实例的引用,可能造成内存泄漏。

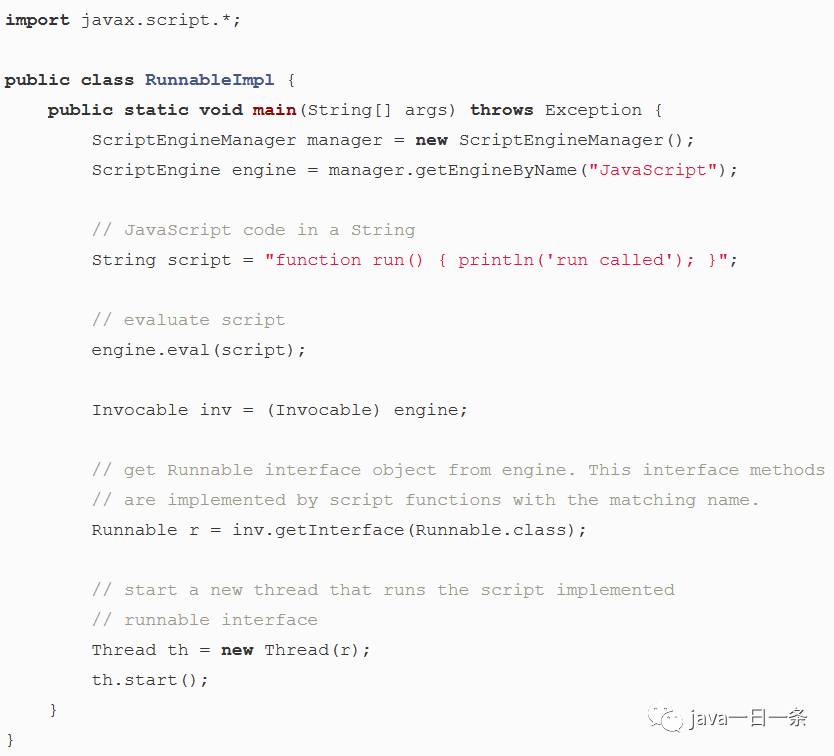

匿名内部类适合创建一次性使用的类对象。在事件处理回调中特别常见,比如为按钮添加点击监听器。它的语法有些奇特,但用习惯了会很方便。

静态内部类不持有外部类引用,行为更像一个普通类。当内部类不需要访问外部类实例时,应该优先使用静态内部类。这种设计更清晰,也避免了不必要的内存占用。

局部内部类定义在方法内部,作用域受限。这种用法相对少见,但在某些特定场景下能提供更好的封装性。

设计模式中的类定义技巧

设计模式本质上是类与对象协作的经验总结。单例模式确保一个类只有一个实例,它通过私有化构造方法并提供静态访问点来实现。但要注意线程安全和序列化问题。

工厂模式将对象创建逻辑封装起来,让客户端不直接依赖具体类。这种解耦让系统更灵活,易于扩展。我在Java优学网的订单处理项目中就使用了工厂模式来创建不同的支付处理器。

观察者模式定义了一对多的依赖关系,当一个对象状态改变时,所有依赖它的对象都会得到通知。Java内置的Observable类和Observer接口就是这种模式的体现。

模板方法模式在抽象类中定义算法骨架,将某些步骤延迟到子类实现。这种模式在框架设计中很常见,它平衡了统一性和灵活性。

每个设计模式都在解决特定的设计问题。理解这些模式背后的思想,比记住具体实现更重要。它们教会我们如何设计出更优雅、更可维护的类结构。

Java优学网的进阶学习建议

从基础语法到进阶概念的学习需要循序渐进。Java优学网的课程体系设计得很合理,每个阶段都有对应的实战项目来巩固知识。

我建议先掌握核心概念,然后通过项目实践来深化理解。不要急于学习高级特性,扎实的基础比花哨的技巧更重要。在Java优学网的在线编码环境中多写代码,多调试,这种实践经验是看书无法替代的。

参与开源项目是很好的学习方式。在GitHub上找到一些质量较高的Java项目,阅读它们的源代码,理解其中的设计思路。开始时可能有些困难,但坚持下去会有很大收获。

保持学习的持续性很重要。编程技能就像肌肉,需要经常锻炼才能保持状态。每天花一点时间写代码,比偶尔的长时间学习效果更好。

学习过程中遇到困难是正常的。Java优学网的社区很活跃,遇到问题时可以与其他学习者交流。有时候别人的一句话就能点醒困惑已久的难题。

进阶学习不是终点,而是新的起点。在这个阶段,你开始从"会写代码"向"会设计代码"转变。这种思维层面的提升,往往比掌握更多API更有价值。