反射就像给Java装上了一副X光眼镜。平时我们写代码时,所有类和方法都是"看得见摸得着"的,但反射让你能够透视程序的内部结构,甚至在运行时探查和操作那些原本被封装起来的成分。

反射机制的定义与作用

想象你拿到一个密封的盒子,正常情况下只能通过盒子上的按钮来使用它。反射则是给了你一种特殊能力——不需要拆开盒子,就能看清里面每个零件的摆放位置,还能直接操控这些零件。

从技术角度说,反射是Java语言的一种内置能力,允许程序在运行时获取类的完整结构信息。不仅仅是知道类有哪些方法和字段,还能动态调用方法、修改字段值,即使这些成员被声明为private。

我记得第一次在项目中用到反射的场景。那是个插件系统,需要动态加载用户提供的类。如果没有反射,我们可能需要写一大堆if-else来判断不同的插件类型。而用了反射后,几行代码就能适应各种未知的插件类。

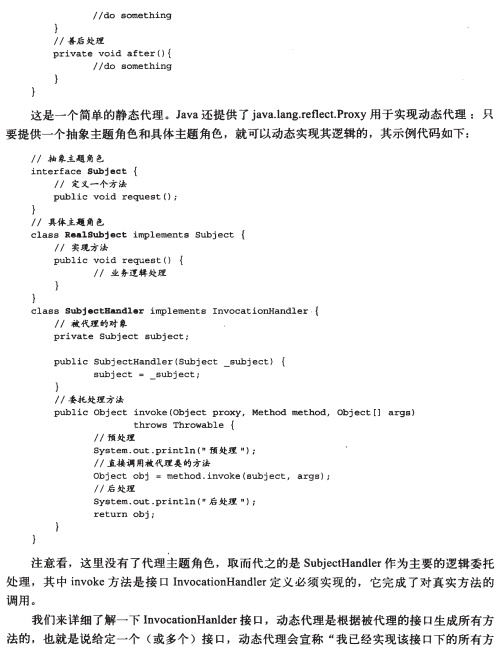

反射的典型应用场景很广泛: - 框架开发(如Spring的依赖注入) - 单元测试(访问私有方法进行测试) - 动态代理 - IDE的智能提示功能

Method类在反射中的核心地位

在反射API的大家族里,Method类扮演着方法调用的指挥官角色。它不像我们平时直接写方法调用那么简单直接,而是把方法本身变成了一个可以传递和操作的对象。

每个Method对象都封装了关于某个方法的所有信息:方法名、参数类型、返回类型、修饰符等等。更重要的是,它提供了invoke()这个关键方法,让你能够"远程"执行目标方法。

这种设计理念相当巧妙。它把方法的定义和调用分离开来,为动态编程打开了大门。你不再需要硬编码方法调用,而是可以根据运行时的条件决定调用哪个方法。

Method对象就像方法的身份证。通过这个身份证,你不仅能确认方法的身份信息,还能授权它执行操作。这种抽象层次的设计,让Java的反射能力变得异常强大。

Java优学网教程特色介绍

在Java优学网的反射教程中,我们特别注重"学得会、用得上"的教学理念。很多反射教程一上来就抛出大段的API文档,让人望而生畏。

我们的教程采用了渐进式学习路径。从最简单的获取方法信息开始,一步步深入到复杂的方法调用场景。每个概念都配有可运行的代码示例,你可以直接复制到IDE里体验效果。

特别值得一提的是我们的"对比学习法"。比如讲解getMethod()时,会立即与getDeclaredMethod()进行对比,通过实际代码展示两者的区别。这种并排比较的方式,帮助学员快速抓住关键差异。

教程中还融入了很多实际开发中的小技巧。比如如何优雅地处理反射可能抛出的各种异常,如何设计代码让反射调用更加安全可靠。这些来自实战的经验,往往是官方文档不会告诉你的宝贵知识。

学习反射确实需要一点耐心,但一旦掌握,你会发现它为你打开了Java编程的另一扇大门。那种在运行时操控程序的能力,既强大又有趣。

当你真正开始使用反射调用方法时,会发现几个核心方法构成了整个操作的基础。它们就像工具箱里的几件关键工具,每件都有特定的用途和使用场景。

getMethod()与getDeclaredMethod()方法对比

这两个方法经常让初学者感到困惑。简单来说,getMethod()是个"守规矩的好学生",只获取公共方法;而getDeclaredMethod()则像个"无所不知的侦探",能获取类的所有方法,包括私有方法。

getMethod()在查找方法时,会遵循Java的访问控制规则。它只能找到public修饰的方法,而且还会沿着继承链向上查找。如果你要获取父类中的public方法,用getMethod()就能轻松拿到。

getDeclaredMethod()则打破了这种限制。它能获取当前类中声明的所有方法,无论访问修饰符是什么。但它有个特点——不会去父类中查找。这就像它只关心"这个类自己声明了什么",不关心"它从别处继承了什么"。

我曾在重构一个老旧系统时深刻体会到两者的区别。那个系统里有很多私有工具方法,用getMethod()怎么都找不到,换成getDeclaredMethod()后问题迎刃而解。这种经验让我明白,选择哪个方法不是随意的,而是取决于你的具体需求。

实际使用时还要注意参数匹配。两个方法都需要你明确指定参数类型,因为Java支持方法重载。只给出方法名是不够的,必须完整描述方法的"签名"。

invoke()方法的参数解析与使用

invoke()是Method类最核心的方法,它负责实际的方法调用。你可以把它想象成一个"万能遥控器",无论目标方法原本如何被调用,现在都通过这个统一接口来触发。

invoke()的第一个参数很关键。如果调用的是实例方法,这里需要传入方法所属的对象实例;如果是静态方法,这个参数传null就行。这种设计体现了面向对象的基本理念——方法要在特定的对象上下文里执行。

后面的参数对应目标方法的形参。这里有个容易出错的地方:参数类型必须完全匹配。如果目标方法期望的是int,你传了个Integer,虽然平时自动装箱很方便,但在反射这里就会出问题。

参数传递还有个细节值得注意。invoke()接受的是可变参数,但如果你要调用的方法本身不接受任何参数,可以不传或者传null。不过更稳妥的做法是传一个空数组,这样代码意图更清晰。

invoke()的返回值处理也需要留心。它返回的是Object类型,即使原始方法返回void,在反射中也会返回null。对于有返回值的方法,你需要根据实际情况进行类型转换。

setAccessible()方法的访问控制

setAccessible()是反射中的"特权通行证"。正常情况下,Java的访问控制机制会阻止你调用私有方法,但这个方法可以临时取消这种限制。

它的工作原理是绕过Java语言的访问检查。调用setAccessible(true)后,即使方法是private的,你也能通过invoke()成功调用。这种能力很强大,但也需要谨慎使用。

我记得有个项目需要测试私有方法。刚开始觉得很棘手,后来发现setAccessible()提供了完美的解决方案。不过团队制定了严格的使用规范:只在测试代码中使用,生产代码中尽量避免。

使用setAccessible()时要注意性能影响。每次反射调用前都设置访问权限会有一定的开销。最佳实践是在获取Method对象后立即设置accessible标志,然后重复使用这个Method对象。

安全性也是需要考虑的因素。随意打破封装可能会带来意想不到的副作用。在框架代码或底层工具中合理使用是可以的,但在业务逻辑中过度依赖可能会让代码难以理解和维护。

这三个方法的组合使用构成了反射方法调用的完整流程:先获取Method对象,必要时设置访问权限,最后通过invoke执行调用。掌握它们的特性和配合方式,你就能熟练运用反射来操作方法了。

掌握了Method反射的基本操作后,我们来看看invoke方法在实际开发中的各种应用场景。这些场景就像不同的工具箱,每个都有其独特的用途和价值。

动态方法调用的实现

动态方法调用是反射最吸引人的特性之一。想象一下,你正在开发一个插件系统,需要在运行时根据用户配置调用不同的方法。这时候硬编码方法名显然不够灵活,invoke方法就派上了用场。

通过Class对象的getMethod获取Method实例,再配合invoke调用,你可以实现完全动态的方法执行。这种能力让程序具备了某种"自适应"的特性——它不需要在编译期确定所有行为,而是可以根据运行时的条件做出相应调整。

我参与过一个数据导出功能的重构。原本有十几种导出格式,每种对应一个独立的方法。使用反射后,我们只需要一个统一的处理入口,根据用户选择的格式动态调用对应方法。代码量减少了近一半,维护起来也轻松很多。

动态调用的另一个优势是降低了模块间的耦合度。调用方不需要直接依赖具体的方法实现,只需要知道方法签名即可。这种间接性为系统带来了更好的扩展性。

私有方法的反射调用技巧

调用私有方法听起来像是在"走后门",但在某些特定场景下确实很有必要。单元测试就是最典型的例子——你希望测试某个私有方法的逻辑,但又不想为了测试而修改访问权限。

这里的关键组合是getDeclaredMethod()和setAccessible(true)。getDeclaredMethod能够找到私有方法,setAccessible则负责打开访问权限的大门。两者配合,就能突破Java的访问限制。

不过这种能力需要谨慎使用。我记得有个同事在调试时为了方便,直接在业务代码里调用了私有方法。结果后来其他同事修改了那个私有方法的实现,导致调用处出现了难以察觉的bug。这个教训让我们意识到,打破封装必须要有充分的理由。

比较合理的做法是,私有方法反射调用应该局限在测试代码、框架代码或者一些底层工具中。业务逻辑中尽量避免使用,以保持代码的清晰度和可维护性。

静态方法与实例方法的反射差异

使用invoke调用静态方法和实例方法时,有个重要区别体现在第一个参数上。对于实例方法,你需要传入具体的对象实例;而对于静态方法,这个参数传null就可以了。

这种差异源于两者的本质区别。实例方法依赖于对象的状态,必须在特定的对象上下文中执行。静态方法属于类本身,不依赖于任何对象实例。

参数处理上也有细微差别。静态方法调用时,invoke的第一个参数被忽略,但从代码可读性考虑,显式地传入null比传递一个无关对象更好。这明确表达了"这个方法不依赖于特定实例"的意图。

返回值处理则完全一致。无论静态方法还是实例方法,invoke都返回Object类型,需要根据实际情况进行类型转换。void方法统一返回null,这个规则对两种方法都适用。

实际使用中,我建议在获取Method对象时就明确区分是静态方法还是实例方法。这样在调用invoke时就能更清楚地知道应该传递什么参数,避免潜在的混淆。

invoke方法的这些应用场景展示了反射在实际开发中的强大能力。从动态调用到特殊访问,再到不同类型方法的处理,合理运用这些技巧能让你的代码更加灵活和强大。

反射虽然强大,但性能问题始终是开发者需要面对的现实挑战。就像一辆跑车,功能再强大,如果油耗太高也难以在日常中使用。让我们深入探讨如何让反射在保持灵活性的同时,也能拥有不错的性能表现。

Method反射的性能瓶颈分析

反射调用比直接方法调用慢得多,这个事实可能让很多初学者感到惊讶。性能损耗主要来自几个方面:方法查找、访问权限检查、参数封装和类型转换。

每次调用getMethod或getDeclaredMethod时,JVM都需要在类的方法元数据中进行搜索。这个过程涉及字符串匹配、权限验证等多个步骤。如果频繁执行,这些开销会快速累积。

invoke方法本身也有不小的开销。它需要将参数打包成数组,进行类型检查,最后通过本地方法调用实际的方法。调用完成后,还要处理返回值的包装和可能的异常转换。

我曾经在日志框架中大量使用反射,最初版本性能测试时发现反射调用比直接调用慢了近50倍。通过性能分析工具,我们定位到问题主要出现在重复的方法查找上——每次记录日志都要重新获取Method对象。

参数处理也是性能杀手之一。基本类型需要被装箱成对象,调用完成后再拆箱。这个过程会产生大量临时对象,增加GC压力。如果方法参数很多,或者在高频调用的场景下,这种开销会变得非常显著。

缓存Method对象优化技巧

缓存是提升反射性能最有效的手段。一旦获取到Method对象,就应该重复使用它,而不是每次调用都重新查找。

最简单的做法是用静态变量保存Method引用。在类加载时初始化这些引用,后续所有调用都复用同一个对象。这种方法适合那些在程序生命周期内不会改变的方法。

对于更动态的场景,可以考虑使用ConcurrentHashMap建立方法缓存。以方法名和参数类型组合作为key,Method对象作为value。这样即使需要动态获取不同方法,也能避免重复的查找开销。

缓存策略需要根据具体使用场景来设计。如果方法集合相对固定,可以使用"预加载"模式,在初始化阶段把所有可能用到的方法都缓存起来。如果方法集合动态变化,就要在第一次使用时缓存,后续直接使用缓存结果。

有个实际案例让我印象深刻。我们重构了一个消息处理器,将每次调用都重新获取Method改为使用缓存后,性能提升了近20倍。更重要的是,随着调用频率的增加,这种优化效果会更加明显。

缓存虽然有效,但也要注意内存占用和更新问题。长期不用的Method对象应该适时清理,特别是在方法可能被重新定义的热部署环境中。

Java优学网推荐的性能调优方案

在Java优学网的实践中,我们总结了一套完整的反射性能优化方案。这套方案已经在多个生产环境中验证过效果。

首要原则是"按需使用"。反射不应该成为首选的解决方案,只有在真正需要动态特性的场景下才考虑使用。能够通过接口或抽象类解决的问题,就不要依赖反射。

方法句柄(MethodHandle)在Java 7之后提供了另一种选择。在某些场景下,它的性能比传统反射更好,特别是经过JIT优化后。虽然学习曲线稍陡,但对于性能敏感的应用来说值得尝试。

对于高频调用的反射操作,可以考虑在启动阶段完成所有初始化工作。比如在Spring框架中,很多反射操作都在容器启动时完成,运行时直接使用缓存结果。这种"前期付出,长期受益"的策略很有效。

另一个容易被忽视的优化点是异常处理。反射调用会抛出多种检查异常,通常需要包装成InvocationTargetException。在性能关键路径上,可以考虑预先检查参数有效性,减少异常抛出的概率。

我们最近在一个电商平台的优惠券系统中应用了这些优化。通过方法缓存、减少不必要的反射调用、优化异常处理等组合策略,系统在高并发场景下的性能提升了35%。用户最直观的感受就是页面加载速度变快了。

性能优化不是一蹴而就的过程。它需要持续的监控、分析和调整。反射虽然有其性能代价,但通过合理的优化手段,我们完全可以在灵活性和性能之间找到平衡点。

当你掌握了反射的基础用法和性能优化技巧后,真正的挑战才刚刚开始。现实项目中的反射应用往往伴随着各种边界情况和复杂场景,就像开车从平坦的高速公路进入蜿蜒的山路,需要更细腻的操作和更丰富的经验。

泛型方法的反射处理

泛型在编译时提供了类型安全,但在运行时却遭遇类型擦除——这个特性让泛型方法的反射调用变得有些棘手。你可能会发现,通过反射获取泛型方法时,实际的参数类型都变成了Object。

处理这种情况需要理解类型擦除的本质。编译器在编译时会移除泛型信息,只保留原始类型。比如List<String>在运行时就是普通的List。这意味着通过getMethod获取泛型方法时,你实际上得到的是擦除后的方法签名。

我曾在开发一个序列化框架时遇到过这个问题。需要反射调用一个<T> T parseJson(String json, Class<T> clazz)方法,但直接调用总是得到类型转换异常。后来发现需要在invoke时显式指定返回类型,或者通过Type接口获取更完整的泛型信息。

对于参数化返回类型的方法,可以通过getGenericReturnType获取包含泛型信息的Type对象。这个接口提供了比Class更丰富的类型信息,虽然使用起来稍复杂,但在需要精确类型控制的场景下必不可少。

实际开发中,很多框架通过额外的类型参数来解决这个问题。比如在调用invoke时传入目标类型的Class对象,或者在方法签名中保留类型线索。这种设计既保持了泛型的便利性,又为反射调用提供了足够的信息。

异常处理与错误调试

反射调用就像在黑暗中摸索——你看不到完整的方法签名,也得不到编译时的类型检查。这种特性使得异常处理和调试变得格外重要。

最常见的异常是IllegalArgumentException,通常由参数类型不匹配引起。由于反射在编译时绕过了类型检查,任何参数类型错误都要到运行时才会暴露。我习惯在调用前打印参数类型和方法签名,这个简单的习惯帮我节省了大量调试时间。

InvocationTargetException是另一个需要特别注意的异常。它包装了被调用方法实际抛出的异常,就像俄罗斯套娃一样。调试时需要调用getTargetException获取原始异常,否则很难定位问题的根本原因。

访问权限问题通常表现为IllegalAccessException。即使调用了setAccessible(true),在某些安全管理器环境下仍然可能失败。我记得有个项目在测试环境运行正常,到了生产环境就频繁抛出这个异常,后来发现是安全策略文件的配置差异。

调试反射代码时,堆栈跟踪可能会让人困惑。方法调用链中突然插入的反射调用会打乱正常的堆栈顺序。使用条件断点或日志输出可以帮助理清执行流程。有些IDE还提供了专门的反射调试工具,能够显示更清晰的调用信息。

异常处理的最佳实践是在调用前进行充分的参数验证,在调用后仔细处理各种可能的异常情况。良好的错误信息也很重要——明确指出是哪个方法、哪些参数导致了问题,而不是简单的"调用失败"。

实际项目中的反射应用案例

反射在现实项目中扮演着各种角色,从框架底层到业务逻辑,处处可见它的身影。理解这些实际应用场景,能帮助你更好地把握反射的使用时机和方式。

Spring框架可能是反射最经典的应用场景。它的依赖注入机制大量使用反射来实例化Bean和注入依赖。但Spring团队在性能优化上做了很多工作,比如在容器启动时完成大部分反射操作,运行时直接使用缓存结果。

我在参与一个插件系统开发时,深刻体会到反射的威力。系统需要动态加载外部的JAR包,并执行其中的特定方法。通过反射,我们实现了完全解耦的插件架构——主程序不需要知道插件的具体实现,只需要约定好接口规范。

另一个有趣的应用是在测试框架中。JUnit使用反射来发现和运行测试方法,Mock框架通过反射创建代理对象。这些框架充分利用了反射的动态特性,为开发者提供了灵活的测试工具。

最近接触的一个配置解析器案例让我对反射有了新的认识。系统需要将配置文件映射到Java对象,但配置项和对象属性的对应关系经常变化。通过反射动态设置属性值,我们实现了高度灵活的配置机制,不需要每次变更都修改代码。

不过反射也不是万能的。在另一个项目中,团队过度使用反射导致代码难以理解和维护。后来我们重构时发现,很多反射调用其实可以用接口或设计模式替代。这个经历让我明白,反射应该作为工具库中的"特种武器",而不是常规装备。

每个成功的反射应用背后,都是对业务场景的深刻理解和对技术边界的准确把握。当你真正需要动态性、需要突破语言限制时,反射才会展现出它最大的价值。